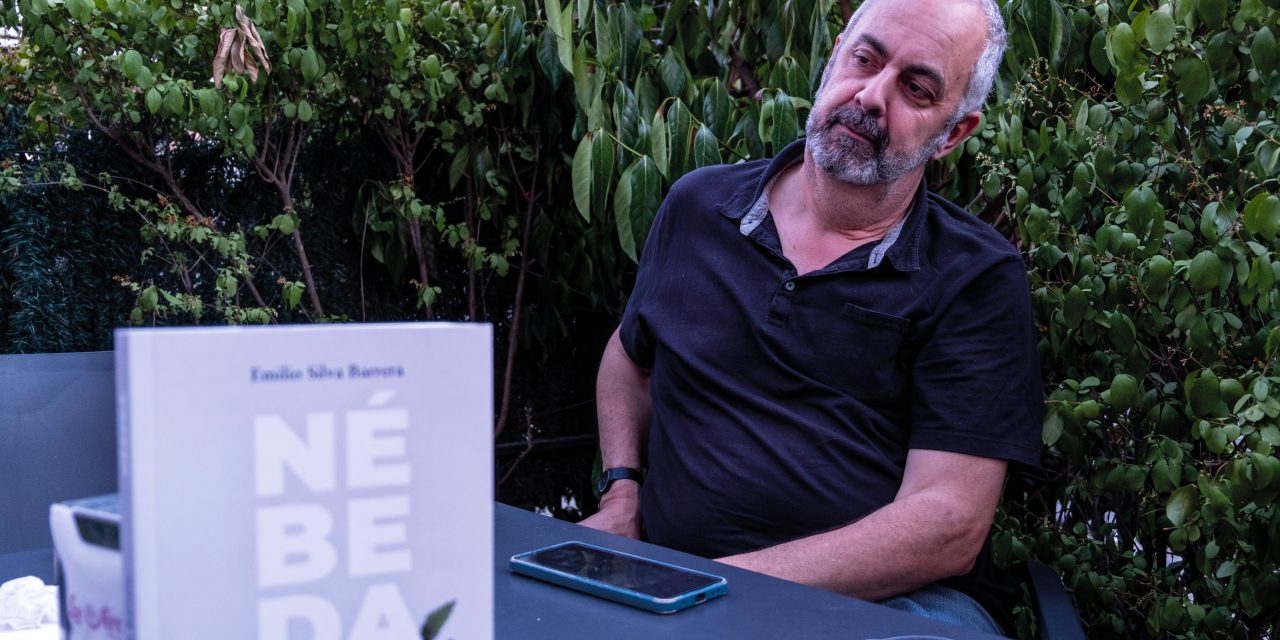

Emilio Silva, vecino de Hortaleza desde 1982, lleva más de 25 años desempolvando la vida de su familia y de personas asesinadas por el franquismo que fueron arrojadas a un hoyo cualquiera y que permanecen en el olvido 50 años después de morir el dictador. En el 2000 cofundó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la cual es presidente, que a día de hoy lleva cerca de 200 exhumaciones con la obtención de restos de unas 1.870 personas.

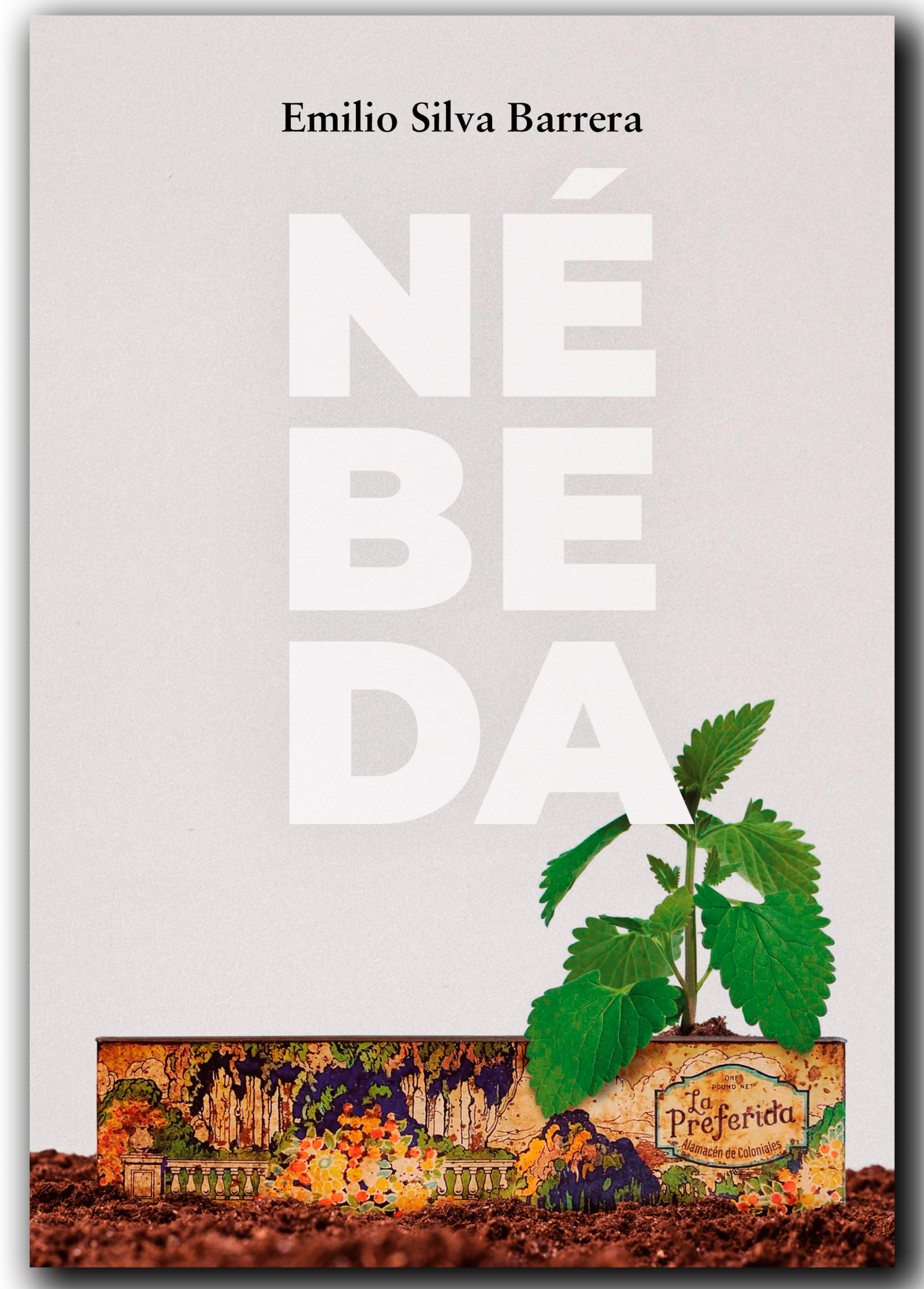

Sociólogo y periodista, guarda numerosas novelas escritas no publicadas, y ahora comparte, con el “síndrome del novelista inédito”, la historia de su familia a través de la ficción. Nébeda, llamada así por el nombre de la planta con la que cocinaba su abuela las castañas, logrando un nuevo sabor, la empezó a escribir en 1999, aunque con otro título, pero la dejó inconclusa al año siguiente tras la localización de la fosa común con los restos de su abuelo Emilio Silva Faba y de doce republicanos más en Priaranza del Bierzo (León). La inédita novela, editada por Alkibla, acompañó al autor durante un cuarto de siglo.

PREGUNTA: Nébeda lo componen dos partes: la novela en sí y un largo prólogo. ¿Por qué te has decidido a publicar el libro?

RESPUESTA: El libro es una terapia. Yo defiendo mi historia familiar; mi familia tuvo que ser insignificante para sobrevivir. Mi abuelo se significó y pagó un precio muy alto por ello. El libro es, en el fondo, una radiografía de las consecuencias que tuvo durante décadas en mi familia, como en miles y miles de familias, el haberse opuesto al golpe de Estado de 1936. Eso es hereditario. En vez de buscar a nuestros abuelos en las cunetas, nos contaron que habían construido una democracia ideal. Yo soy nieto de un desaparecido e hijo del trauma. Al matar el silencio, he dejado de estar preso.

¿Tu padre y tu abuela te contaban algo?

A mí me educaron para callarme y camuflarme; mi padre me decía que no hablara de estas cosas fuera de casa. Mi abuela no contaba nada por miedo y daba un manotazo en la mesa cuando alguien lo hacía. A mi abuela, que falleció en 1997, nadie le preguntó si quería morir sin haber enterrado a su marido dignamente, sin haber visto juzgar a sus asesinos y sin haber sabido que pasó exactamente con él. A eso lo han llamado reconciliación. Pero el fascismo y el antifascismo son irreconciliables.

“No me tengo por qué callar. Aunque la dictadura no murió en la calle, como a veces se dice, la dictadura todavía anda por aquí”

En la novela hay dos acciones, una consumada y otra solo en mente, muy fuertes, aunque es cierto que la literatura lo permite todo…

Lo referido a una de esas acciones lo debatí con una de las editoriales que quiso publicar la novela a lo largo de estos años. Había que adelantarlo, me decían, y así lo he hecho finalmente, aunque igual ahora no tiene tanta trascendencia porque ya no está Franco. Y la otra ocurre en la cita del año más importante en Pereje, y los dos protagonistas pagarán por ello.

¿Los personajes existieron?

Los dos principales son dos versiones de mí: mi yo dubitativo y mi yo más cañero. Pereje, el pueblo de mi abuelo y de mi padre, es protagonista, con gente suya en parte real y en parte ficción. El Cuco, el Filósofo, la mujer que quiere esparcir cenizas por las calles… todos me sirvieron de inspiración. Pereje está en el Camino de Santiago. Franco pasaba por el medio del pueblo cuando iba al Ferrol.

“Aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio”, expresaste en 2010 sobre la fosa donde había estado tu abuelo, y en el libro ha quedado.

Cuando Franco murió yo tenía 10 años. No me tengo por qué callar. Aunque la dictadura no murió en la calle, como a veces se dice, la dictadura todavía anda por aquí.